近日,中国科学院南海海洋研究所喻子牛研究员团队在牡蛎杂种优势形成的遗传调控机制研究方面取得重要进展。该研究依托于中国科学院大亚湾海洋生物综合实验站完成,基于270天原位养殖实验和高深度转录组分析,首次从分子水平上揭示了母本效应与非加性表达互作驱动杂交子代生长性能与耐盐性显著提升的机制,为贝类精准育种提供了关键理论依据和实践基础。相关成果发表于国际专业期刊《Aquaculture Reports》,南海海洋所联合培养博士生李蒋伟、赵振为共同第一作者,秦艳平副研究员及大亚湾站副站长张跃环研究员为共同通讯作者。

杂种优势(heterosis)是动植物育种中的普遍现象,但其在水生无脊椎动物中的分子机制长期缺乏系统解析。研究团队以华南沿海特有种电白牡蛎(Crassostrea dianbaiensis)为母本、热带种艾氏牡蛎(C. iredalei)为父本,培育出F1种间杂交子代(DI),在严格控制环境因子的条件下,对其生长、存活及盐度胁迫响应进行全周期追踪。通过整合表型组与转录组数据,系统解析了加性与非加性遗传效应对复杂性状的贡献度。

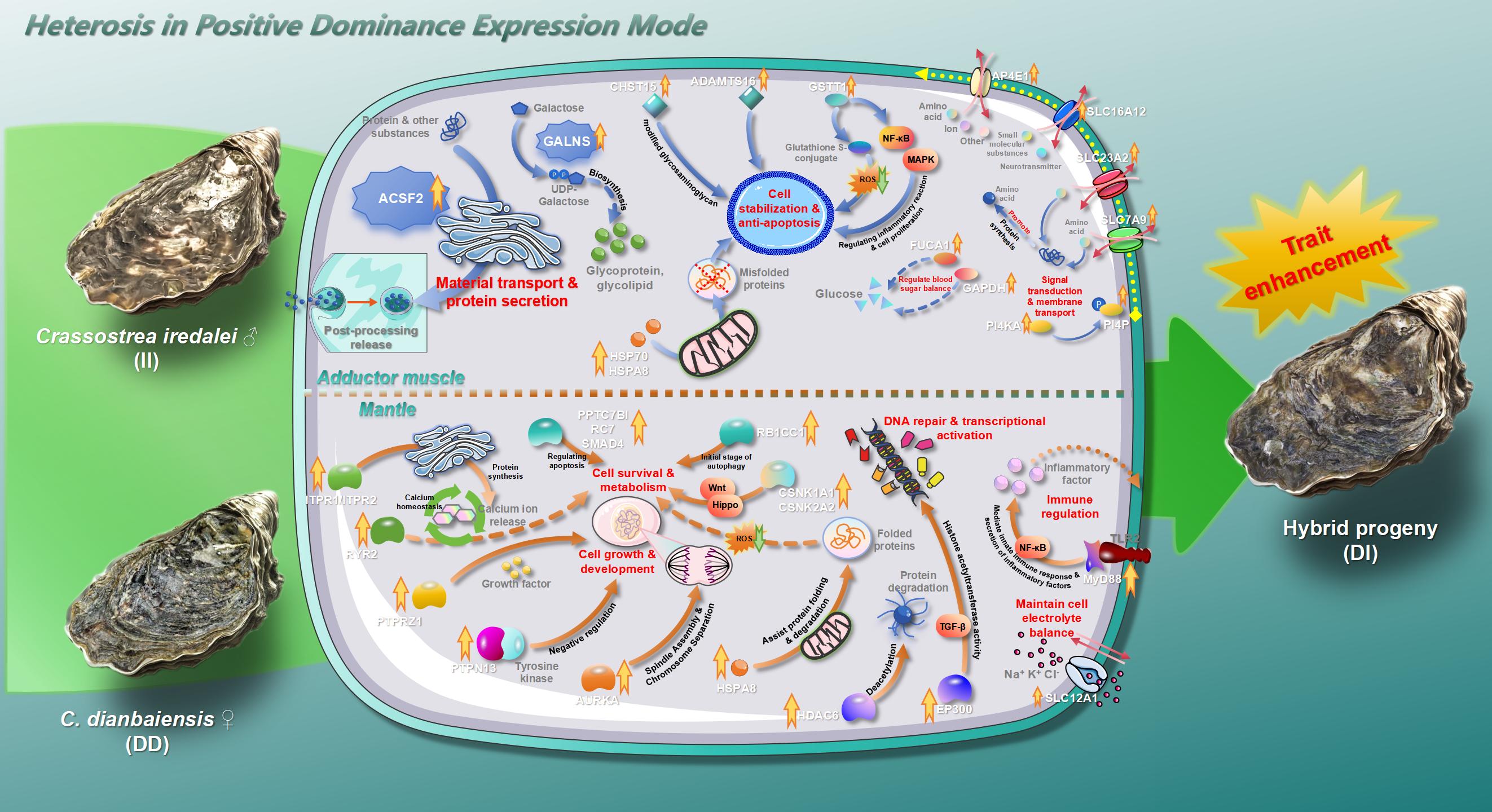

结果表明,DI子代360日龄时壳高杂交种优势达35.24%,累计成活率优势高达67.69%;在34‰高盐突袭胁迫下,DI成活率比双亲平均提高18个百分点,充分验证了杂交子一代在极端环境下的生产稳定性。通过高通量转录组测序,团队发现杂交牡蛎94%以上的基因呈“非加性表达”,其中“正超显性”基因(POD)在闭壳肌和外套膜中分别占比8.9%和22.7%。这些基因富集于生长(Notch、Wnt)、免疫(NF-κB、Toll)和耐盐(SLC12A1、SLC23A2)等核心通路,使杂交子代在代谢效率、抗逆能力上全面超越双亲。研究还首次发现“母本效应”决定性调控杂种优势:DI子代的基因表达谱与母本电白牡蛎高度聚类,关键候选基因TCF7L2、CSNK2A2、SMAD4等呈显著母源偏向表达,为今后定向选配母本提供了分子依据,填补了牡蛎杂种优势分子机制的研究空白,也为贝类遗传改良提供了全新的分子设计路径。

研究工作获得以下项目资助:国家重点研发计划(2023YFD2401704、2022YFC3103603、2021YFC3100504);海南省重点研发计划(ZDYF2024XDNY175);深圳市自然科学基金(JCYJ20240813111707010);广东省科技计划(2024B1212050006);广州市科技计划(202206010133、2023B03J00165);广东省基础与应用基础研究基金(2023A1515010944、2022A1515010203);广东省现代化海洋牧场适养品种核心技术攻关项目(2024-MRB-00–001);国家海洋生物种质库建设;国家贝类产业技术体系(CARS-49)等项目。

文章信息:Li J.#, Zhao Z.#, Pan Y., Xing Q., Ma H., Yue C., Wan W., Li J., Yu Z., Qin Y.* & Zhang Y.* Molecular insights into performance-related heterosis in offspring have been revealed by a hybrid oyster (Crassostrea dianbaiensis ♀ × C. iredalei ♂),Aquaculture Reports, 45,103102,2025

https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2025.103102

撰文:钟瑜

复核:李刚,张跃环,赵振

审核:王沐众